大浦天主堂は、日本最古の木造ゴシック様式教会であると言われており、洋風建築が日本に入ってくる過程を象徴する代表的な建築の1つです。

国宝に指定され、美しいステンドグラスや高い天井など、荘厳な空間が見物。

正式名を「日本二十六聖殉教者聖堂」と言い、1597年に処刑された26人の殉教者たちに捧げられています。それゆえ教会は、殉教者たちの処刑場所となった「西坂」の方向を向いて建てられています。

そして大浦天主堂は、日本二十六聖殉教者への教会であり、また「信徒発見」という大事件が起こった場所でもあります。

併設している「キリシタン博物館」では、こうした日本のキリシタン史に関する多くの資料が展示され、大浦天主堂が歩んできた歴史の数々を知ることが出来ます。

天主堂の厳かな雰囲気と共に、キリシタンたちが辿った道のりを感じてみてください。

大浦天主堂ってどんな所?

1864年に竣工した大浦天主堂は、在留外国人が礼拝する場として建てられました。そのため、彼らに親しみがある中世ヨーロッパ建築の1つ、ゴシック様式を用いています。

日本に残るゴシック調の教会としては、最古のものだそうです。1875年と1879年に増改築されていますが、建物内の主要部分は創建当初の姿で保存されています。

聖堂内を飾るステンドグラスの中には、約100年前のものも残っているとか。

また大浦天主堂は、下記のキリスト教に関わる大事件を物語る場所でもあります。

●1597年の「日本二十六聖人」

●1865年の「信徒発見」

豊臣秀吉によって始まったキリシタン弾圧により、1596年、大阪と京都の周辺で24名のキリシタンが捕縛されました。

この24人のキリシタンは、京都や大阪の町を引き回された後、約1ヶ月ほどかけて、長崎に送られます。この際、キリシタンたちはみな、裸足で歩かされていたそうです。

途中2名のキリシタンが加わり、1597年2月5日に長崎の西坂の地で、はりつけの刑に処せられます。これが1つ目の「日本二十六聖人」です。

2つ目の「信徒発見」は、豊臣秀吉、徳川幕府のキリスト教禁教令や鎖国令にも屈せず、信仰を守り続けてきた潜伏キリシタンたちをプティジャン神父が発見した出来事です。

1865年3月17日のまだ禁教令下、大浦天主堂を訪れた一段が当時神父だったプティジャン神父に、自分たちはキリシタンであることを告白します。この出来事により、プティジャン神父は浦上の「信徒を発見」するに至ります。

こうした歴史的事件に関わる場所である大浦天主堂は、2018年に「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」の構成資産ユネスコの世界文化遺産に登録されました。

大浦天主堂のオススメスポット

大浦天主堂では、キリスト教の歴史と教会の建築美を感じることが出来ます。さっそく見学の見どころをご紹介しましょう!

現存する日本最古のゴシック様式教会「天主堂」

教会に該当する天主堂の正面入り口上方には「天主堂」という言葉が書かれています。これが「大浦天主堂」と呼ばれるようになった所以です。

天主堂は、ヨーロッパの教会堂の建築様式の1つであるゴシック様式で作られています。ゴシック様式とは、高い尖塔を持ち、ステンドグラス等をはめこむことで内部空間を明るくした建築様式のことです。

美しさに息をのむ「ステンドグラス」

正面祭壇奥に飾られている「十字架のキリスト」像は、日本にあるステンドグラスでは最も古いものとされていました。しかし、長崎の原爆投下の際に大破し、現在は修復されたものが飾られています。

また、建物の後ろや側面にも色とりどりのステンドグラスがはめこまれています。息をのむような美しくも心落ち着くほのかな明かり。心地よい空間が広がります。

信徒発見の象徴「マリア像」

信徒発見の象徴とも言われるマリア像(信徒がこのマリア像の前で発見されたため)。天主堂の大祭壇の右奥、小祭壇に飾られています。

この像は、大浦天主堂創建当時にフランスより持ってこられたものだそうです。この他にも、正面入り口の中央に白亜のマリア像が飾られています。

約1m42cmほどの大きさのこの像は、全世界に「日本に数多くの潜伏キリシタンたちがいた」と報道された際、フランスからその記念として贈られました。

現在も鳴らされている「鐘楼」

天主堂後方の2階に置かれた鐘楼は、1865年にフランス人のカトリック信者から寄贈されたと言われています。この鐘楼、大浦天主堂創設時から現在まで鳴らされ続けているんです。

現在は、昼の12時と夜の6時に鳴らされています。

日本のキリスト教史を知ろう!「キリシタン博物館」

2018年に開館したキリシタン博物館は、潜伏キリシタンの信仰の際の道具等、日本でのキリスト教の歩みを学ぶことが出来ます。

約130点の展示資料の中には、長崎で55人のキリシタンが処刑された「元和の大殉教」を描いた油絵も。

また、旧羅典(らてん)神学校と旧長崎大司教館の2つの館を改装して利用しており、その建築物も見所です。

基本情報

■大浦天主堂

住所:長崎県長崎市南山手町5−3

問い合わせ先:095-823-2628

開館時間:8時〜18時

料金:大人1000円、中高生400円、小学生300円

※キリシタン博物館の入館料も含む

■キリシタン博物館

開館時間:8時〜18時

問い合わせ先:095-801-0707

入館料:大浦天主堂の入場料に含まれている

大浦天主堂周辺のおすすめ観光スポット

観光スポットが多い長崎県。大浦天主堂も近隣にグラバー園等、いくつかの観光スポットがあります。

そんな中から、編集部がおすすめする王道と穴場スポットをご紹介します。

縁結びのご利益も!?「諏訪神社」

秋の大祭・長崎くんちで知られる諏訪神社。長崎くんちは、豪華で異国情緒たっぷりなお祭りとして、日本3大まつりの1つに数えられています。

諏訪神社の創建は1625年。当時は長崎にキリスト教が広まり他の宗教が排斥される傾向にありました。

お寺や神社が破壊される中、かつて長崎市内にまつられていた諏訪・森崎・住吉の3津野神社を再興しようと、肥前唐津の青木賢清が当時の長崎奉行・長谷川権六に願い出て造営したのが始まりです。

1857年に起こった火災により社殿のほとんどが消失しますが、1868年に約10年かけての復旧工事が完了しました。

現在は楼門からの70余段つづく石段など、見事な建造物を見ることが出来ます。

出会いを求める方には、諏訪神社の「縁結びの陰陽石」をおすすめします。

参道に埋め込まれた男石、女石、両性合体石を、男性は女石、女性は男石を踏んだ後に、それぞれ両性合体石を踏んで参拝すると、縁結びの効果があると言われています。

諏訪=縁結びの神様もお祀りする諏訪神社ですから、ぜひお参りして、ビジネスのご縁もゲットしちゃいましょう。

国宝級の展示物有り「長崎孔子廟・中国歴代博物館」

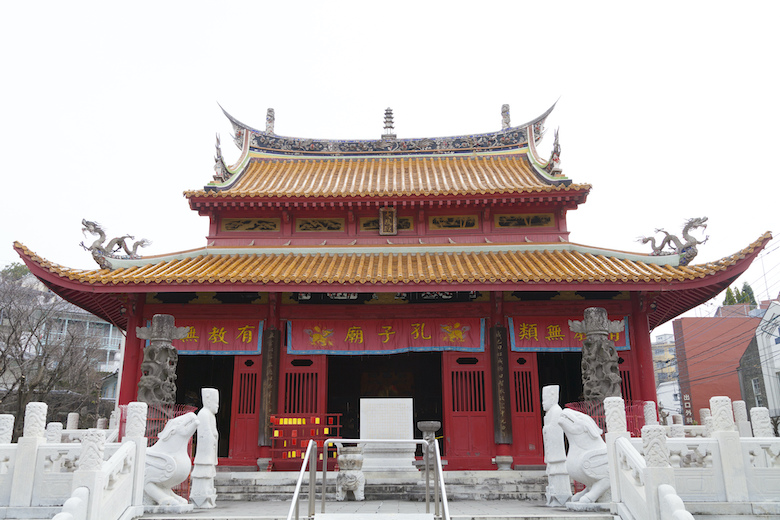

1893年に清国政府と在日華僑により建てられた長崎孔子廟は、建物の随所に豪華絢爛の装飾を施した日本で唯一の本格的な中国様式の霊廟(先祖や偉人などの霊を祭った宮)です。

一方、併設する中国歴代博物館は1983年に作られました。北京故宮博物院をはじめ中国各地の博物館が所蔵する国宝級の作品を展示。門外不出の貴重な作品群は、大変見応えがあります。

意外と知られていない穴場なスポット。ぜひこの機会に、中国の建築美と貴重な展示品の数々に心打たれてください。

基本情報

■諏訪神社

住所:長崎県長崎市上西山町18番15号

問い合わせ先:095-824-0445

■長崎孔子廟・中国歴代博物館

住所:長崎県長崎市大浦町10-36

問い合わせ先:095-824-4022

開館時間:9時30分〜18時

入場料:大人660円、高校生440円、中学生330円

大浦天主堂までのアクセス(行き方)は?

下記でご紹介しているように、大浦天主堂までは、電車を使用すると意外と乗り換えが面倒です。また長崎の中華街や出島も観光したいとお考えなら、移動に少し時間がかかるのが正直なところ。

そこでおすすめしたいのが、貸切バスの利用です。団体旅行されるなら、荷物も時間の心配なしに楽しい旅行ができる貸切バスはぴったりのはず!お酒も飲めますので、夜まで思う存分楽しめるのがポイントです。

<貸切バス>

長崎自動車道長崎ICから約10分

長崎空港から長崎自動車道を経由で約40分

<電車>

長崎駅から市電1番「新地中華街」(10分)→ 市電5番に乗り換え「大浦天主堂」(約10分)

<徒歩>

長崎駅から約35分

▼長崎旅行・関連記事

九州・長崎への団体・グループ旅行はお任せ!

要望にぴったりなオリジナルプランとお見積りをWebから24時間まとめてお取り寄せOK!どうぞお気軽にご利用ください。

「団体旅行ナビ」無料一括見積りの流れ

-

- Webからは24時間受付、空いている時間に依頼OK!

-

- 各旅行会社からプラン・見積りが届きます。

-

- 気に入ったプランを提案してくれた旅行会社と契約!

1回の問い合わせで旅行会社からまとめてプランお取り寄せ!

全国200社以上の旅行会社が精鋭参加中。お客様の出発地に近い窓口をご紹介します。

プランや見積り、旅行会社のサービスをしっかり比較して、団体・グループ旅行を成功させましょう!